저 : 김영갑

관심작가 알림신청

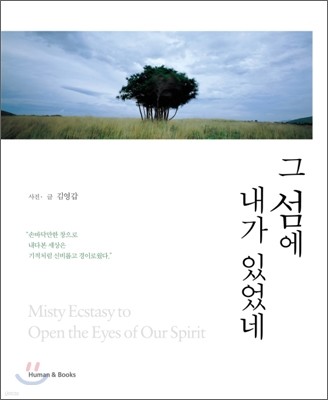

충남 부여에서 태어난 이래 약 20여 년 동안 고향땅을 밟지 못했다. 서울에 주소지를 두고 1982년부터 제주도를 오르내리며 사진 작업을 하던 중 그곳에 매혹되어 1985년 아예 섬에 정착했다. 바닷가와 중산간, 한라산과 마라도 등 섬 곳곳 그의 발길이 미치지 않은 곳이 없다. 또 노인과 해녀, 오름과 바다, 들판과 구름, 억새 등 그가 사진으로 찍지 않은 것은 제주도에 없는 것이다. 밥 먹을 돈을 아껴 필름을 사고 배가 고프면 들판의 당근이나 고구마로 허기를 달랬다. 섬의 ‘외로움과 평화’를 찍는 사진 작업은 수행이라 할 만큼 영혼과 열정을 모두 바친 것이었다.

창고에 쌓여 곰팡이 꽃을 피우는 사진들을 위한 갤러리를 마련하려고 버려진 초등학교를 구하여 초석을 다질 무렵부터 사진을 찍을 때면 셔터를 눌러야 할 손이 떨리기 시작하고 이유 없이 허리에 통증이 왔다. 나중에는 카메라를 들지도, 제대로 걷지도 먹지도 못할 지경이 되었다. 서울의 한 대학병원에서 루게릭 병이라는 진단을 받았다. 병원에서는 3년을 넘기기 힘들 거라고 했다. 일주일 동안 식음을 전폐하고 누웠다가 자리를 털고 일어났다. 점점 퇴화하는 근육을 놀리지 않으려고 손수 몸을 움직여 사진 갤러리 만들기에 열중했다. 이렇게 하여 ‘김영갑 갤러리 두모악’이 2002년 여름에 문을 열었다.

투병 생활을 한 지 6년 만인 2005년 5월 29일, 김영갑은 그가 손수 만든 두모악 갤러리에서 고이 잠들었고, 그의 뼈는 두모악 갤러리 마당에 뿌려졌다. 이제 김영갑은 그가 사랑했던 섬 제주, ‘그 섬에 영원히 있다.’

그가 "두모악 편지"에 남긴 글은 그가 스무해를 두고 떠나지 않았던 제주, 그리고 사진에 대한 사랑을 절절히 담고 있다.

"내게 있어 제주는, 제주의 사진은, 삶에 지치고 찌들은 인간을 위무하는 영혼의 쉼터입니다. 그저 바라만 보아도 마음의 평화를 얻을 수 있는, 흔들리지 않는 평상심을 유지할 수 있는, 영원한 안식처입니다.

사람들은 그 제주를 두고 천혜의 관광지라거나, 혹은 세계 제일의 청청지역이라고 얘기하지만, 그것은 겉모습의 제주일 뿐입니다. 칠색 띠로 치장하고도 바다는 여전히 겸손합니다. 그 바다에는 수천년을 이어온 제주인 특유의 끝질긴 생명력이 깃들어 있습니다. 고만고만한 오름에 올라, 드센 바람에 몸을 가누지 못하는 들풀이나 야생화 따위를 보며 느끼는 순응의 미학은 오로지 제주만의 것입니다. 돌서덕밭 한가운데 덩그러니 놓여있는 무덤에서 그들은, 죽음이나 절망 따위가 아니라 삶에 대한 의욕과 희망을 건져냅니다. 그것은, 이제까지 우리가 보지 못했던, 또 다른 제주입니다. 그것을 찾고 싶었습니다. 어느 누구도 이렇다 저렇다 단정지을 수 없는 제주만의 은은한 황홀을, 가슴으로 느끼지 않으면 다가오지 않는 그 삽시간의 환상을 잡고 싶었습니다. 20여 년 세월을 미친 듯이 쏘다니며 안간힘을 쓴 것은 오로지 그것 때문이었습니다. 마음의 평화를 위해, 일상의 평상심을 유지하기 위해, 이거다 싶을 때마다 그 황홀함을 붙잡으려 무던히도 애를 썼습니다.

하지만, 삶이라는 흐름 속에 마주해야 하는 기쁨이나 혹은 외로움 허무 따위 절망적인 감상까지 씻어줄 것 같은 황홀함은, 그야말로 삽시간에 끝이 나고 맙니다. 단 한번도 기다려주지 않고 그저 삶을 평화롭게 응시할 것을 주문합니다. 나는, 제주의 가공된 이미지를 만드는 것이 아니라 본디 그대로의 그것을 붙잡으려 애씁니다. 그래서 그저 기다릴 뿐 입니다. 그렇게 오랜 세월 동안 나는 사진을 찍는 것이 아니라 이미지를 발견하고 그것이 내 곁에 오래도록 머물게 하기 위해 존재해왔습니다. 그래서, 나는, 자유입니다." (출처: http://www.dumoak.co.kr)

창고에 쌓여 곰팡이 꽃을 피우는 사진들을 위한 갤러리를 마련하려고 버려진 초등학교를 구하여 초석을 다질 무렵부터 사진을 찍을 때면 셔터를 눌러야 할 손이 떨리기 시작하고 이유 없이 허리에 통증이 왔다. 나중에는 카메라를 들지도, 제대로 걷지도 먹지도 못할 지경이 되었다. 서울의 한 대학병원에서 루게릭 병이라는 진단을 받았다. 병원에서는 3년을 넘기기 힘들 거라고 했다. 일주일 동안 식음을 전폐하고 누웠다가 자리를 털고 일어났다. 점점 퇴화하는 근육을 놀리지 않으려고 손수 몸을 움직여 사진 갤러리 만들기에 열중했다. 이렇게 하여 ‘김영갑 갤러리 두모악’이 2002년 여름에 문을 열었다.

투병 생활을 한 지 6년 만인 2005년 5월 29일, 김영갑은 그가 손수 만든 두모악 갤러리에서 고이 잠들었고, 그의 뼈는 두모악 갤러리 마당에 뿌려졌다. 이제 김영갑은 그가 사랑했던 섬 제주, ‘그 섬에 영원히 있다.’

그가 "두모악 편지"에 남긴 글은 그가 스무해를 두고 떠나지 않았던 제주, 그리고 사진에 대한 사랑을 절절히 담고 있다.

"내게 있어 제주는, 제주의 사진은, 삶에 지치고 찌들은 인간을 위무하는 영혼의 쉼터입니다. 그저 바라만 보아도 마음의 평화를 얻을 수 있는, 흔들리지 않는 평상심을 유지할 수 있는, 영원한 안식처입니다.

사람들은 그 제주를 두고 천혜의 관광지라거나, 혹은 세계 제일의 청청지역이라고 얘기하지만, 그것은 겉모습의 제주일 뿐입니다. 칠색 띠로 치장하고도 바다는 여전히 겸손합니다. 그 바다에는 수천년을 이어온 제주인 특유의 끝질긴 생명력이 깃들어 있습니다. 고만고만한 오름에 올라, 드센 바람에 몸을 가누지 못하는 들풀이나 야생화 따위를 보며 느끼는 순응의 미학은 오로지 제주만의 것입니다. 돌서덕밭 한가운데 덩그러니 놓여있는 무덤에서 그들은, 죽음이나 절망 따위가 아니라 삶에 대한 의욕과 희망을 건져냅니다. 그것은, 이제까지 우리가 보지 못했던, 또 다른 제주입니다. 그것을 찾고 싶었습니다. 어느 누구도 이렇다 저렇다 단정지을 수 없는 제주만의 은은한 황홀을, 가슴으로 느끼지 않으면 다가오지 않는 그 삽시간의 환상을 잡고 싶었습니다. 20여 년 세월을 미친 듯이 쏘다니며 안간힘을 쓴 것은 오로지 그것 때문이었습니다. 마음의 평화를 위해, 일상의 평상심을 유지하기 위해, 이거다 싶을 때마다 그 황홀함을 붙잡으려 무던히도 애를 썼습니다.

하지만, 삶이라는 흐름 속에 마주해야 하는 기쁨이나 혹은 외로움 허무 따위 절망적인 감상까지 씻어줄 것 같은 황홀함은, 그야말로 삽시간에 끝이 나고 맙니다. 단 한번도 기다려주지 않고 그저 삶을 평화롭게 응시할 것을 주문합니다. 나는, 제주의 가공된 이미지를 만드는 것이 아니라 본디 그대로의 그것을 붙잡으려 애씁니다. 그래서 그저 기다릴 뿐 입니다. 그렇게 오랜 세월 동안 나는 사진을 찍는 것이 아니라 이미지를 발견하고 그것이 내 곁에 오래도록 머물게 하기 위해 존재해왔습니다. 그래서, 나는, 자유입니다." (출처: http://www.dumoak.co.kr)