중고도서

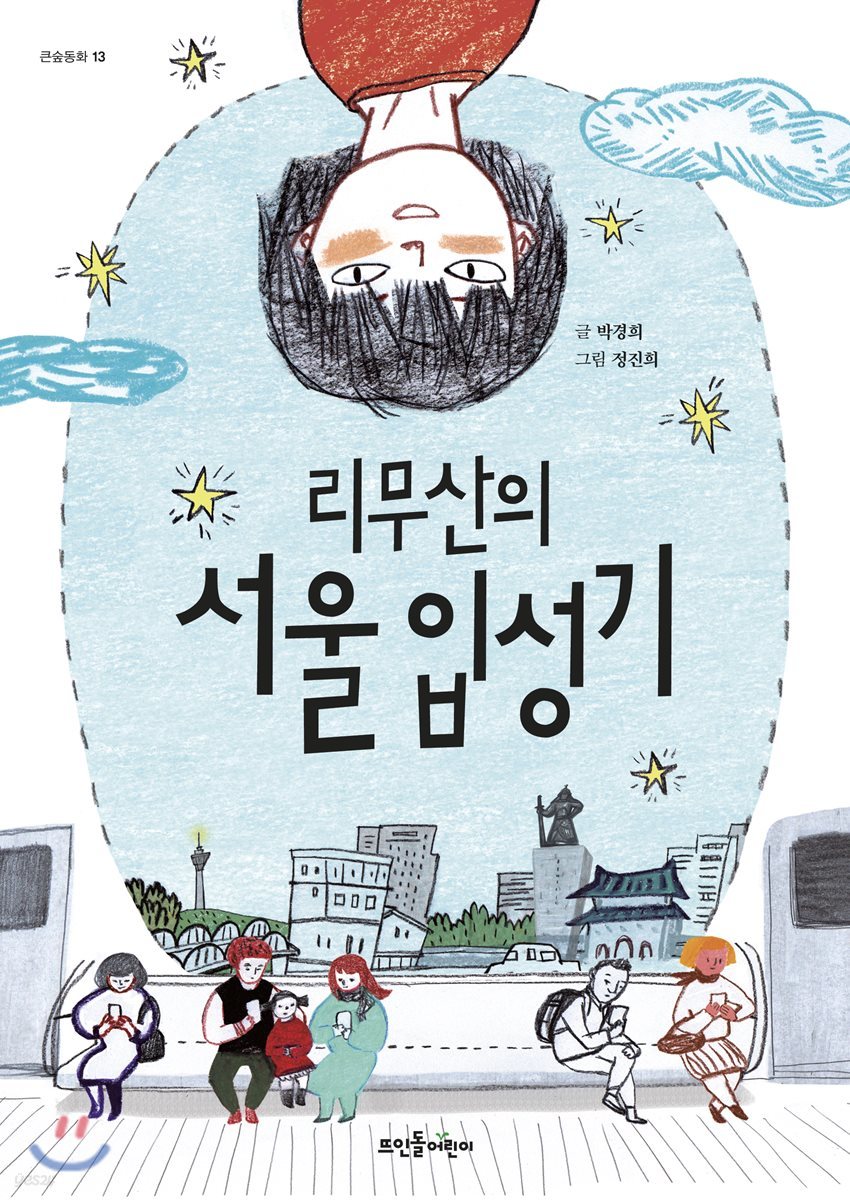

리무산의 서울 입성기

박경희 글 / 정진희 그림

|

뜨인돌어린이

|

2018년 12월 20일

저자/출판사 더보기/감추기

- 정가

- 11,500원

- 중고판매가

- 1,000원 (91% 할인)

- 결제혜택

-

최대 2만원 캐시백 이벤트

?

- 배송안내

- 배송비 : 3300원(선불) ?

- 큐티인에서 직접배송

- 도서산간/제주지역의 경우 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.

- 구매 시 참고사항

-

-

중고샵 판매자가 직접 등록/판매하는 상품으로 판매자가 해당 상품과 내용에 모든 책임을 집니다.

-

- 새상품

10,350원이동 - 중고상품

모두보기이동 - 이미 소장하고 있다면 판매해 보세요! 이 상품 팔기 더보기/감추기

- 한정판매의 특성상 재고 상황에 따라 품절 가능

관련분류

중고도서 소개

최상

새 상품에 가까운 상품

- 판매자 : 큐티인

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

저자 소개 (2명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

상품정보안내

- 주문 전 중고상품의 정확한 상태 및 재고 문의는 PC웹의 [판매자에게 문의하기]를 통해 문의해 주세요.

- 주문완료 후 중고상품의 취소 및 반품은 판매자와 별도 협의 후 진행 가능합니다. 마이페이지 > 주문내역 > 주문상세 > 판매자 정보보기 > 연락처로 문의해 주세요.

부적합 상품 신고하기 신고하기

- 구매에 부적합한 상품은 신고해주세요.

- 구매하신 상품의 상태, 배송, 취소 및 반품 문의는 PC웹의 판매자 묻고 답하기를 이용해주세요.

- 상품정보 부정확(카테고리 오등록/상품오등록/상품정보 오등록/기타 허위등록) 부적합 상품(청소년 유해물품/기타 법규위반 상품)

- 전자상거래에 어긋나는 판매사례: 직거래 유도

배송/반품/교환 안내

배송 안내

| 배송 구분 |

판매자 배송

|

|---|---|

| 배송 안내 |

|

반품/교환 안내

상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)

| 반품/교환 방법 |

|

|---|---|

| 반품/교환 가능기간 |

|

| 반품/교환 비용 |

|

| 반품/교환 불가사유 |

|

| 소비자 피해보상 |

|

| 환불 지연에 따른 배상 |

|

QR/바코드 검색

QR/바코드 검색

![[중고샵] 매장ON! 매장 배송 온라인 중고 서비스](https://image.yes24.com/sysimage/renew/loadSpace.png)

.jpg)

.jpg)