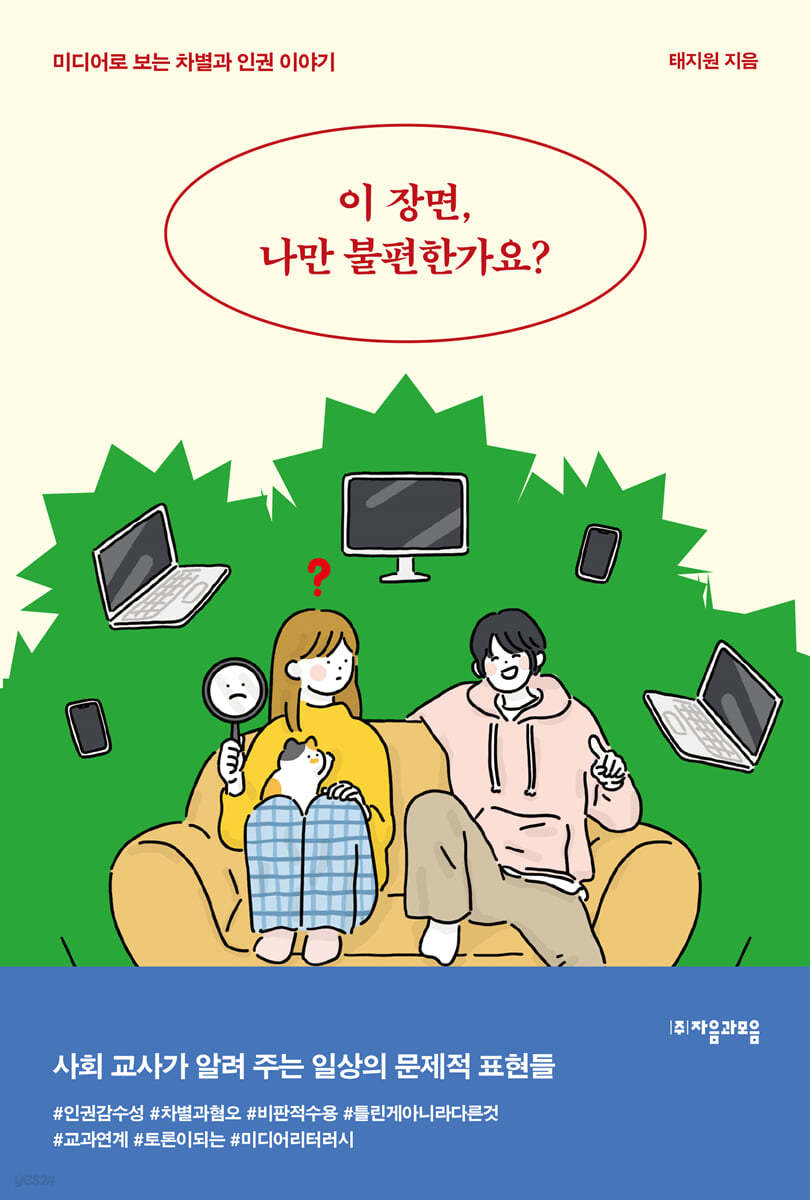

품목정보

| 발행일 | 2021년 05월 21일 |

|---|---|

| 이용안내 ? |

|

| 지원기기 | 크레마,PC(윈도우 - 4K 모니터 미지원),아이폰,아이패드,안드로이드폰,안드로이드패드,전자책단말기(저사양 기기 사용 불가),PC(Mac) |

| 파일/용량 | EPUB(DRM) | 25.31MB ? |

| 글자 수/ 페이지 수 | 약 9.7만자, 약 3만 단어, A4 약 61쪽? |

| ISBN13 | 9788954446976 |

QR/바코드 검색

QR/바코드 검색

![[사락] 독서모임 론칭! 모여봐요 독서모임](https://image.yes24.com/sysimage/renew/loadSpace.png)

.jpg)

.jpg)