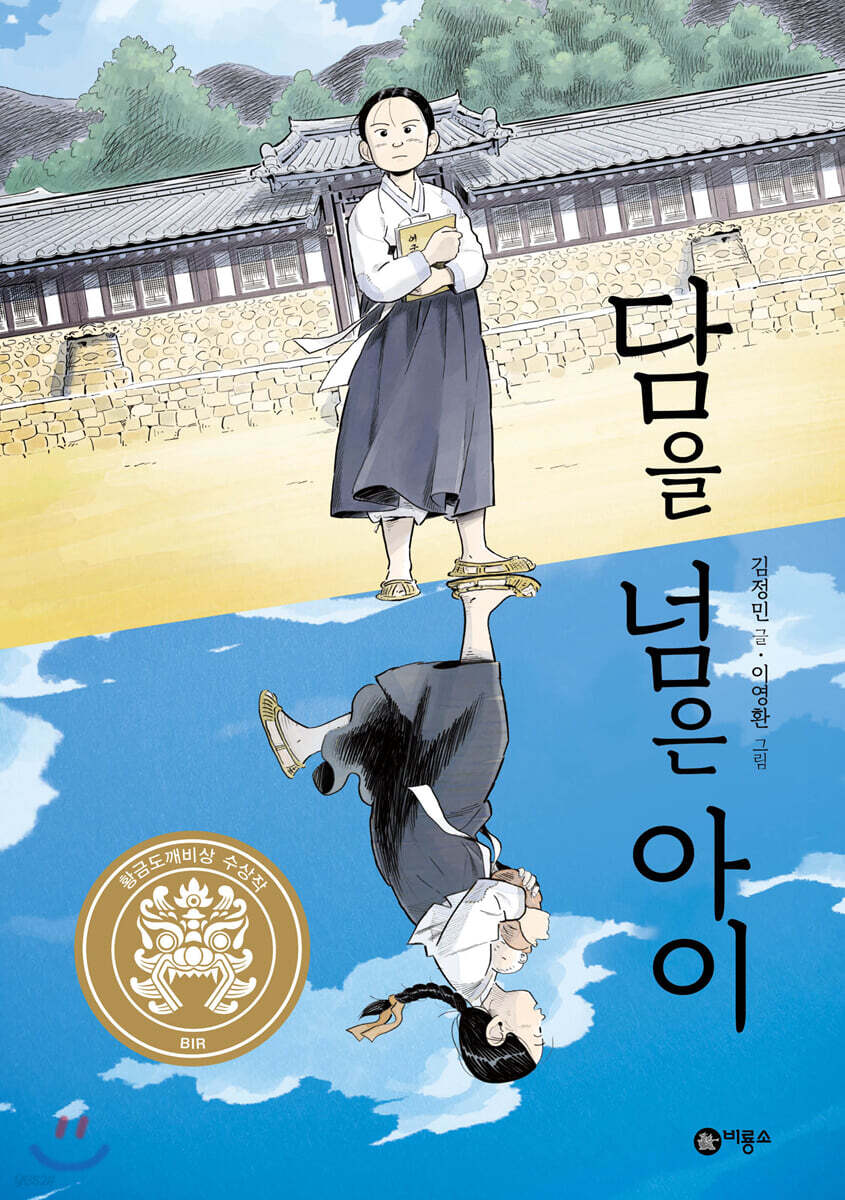

김정민 글 / 이영환 그림

|

비룡소

|

2019년 07월 30일

저자/출판사 더보기/감추기

- 어린이 top100 33주

- 정가

- 14,000원

- 판매가

- 12,600원 (10% 할인)

- 크레마머니

최대혜택가 - 11,100원 ?

- 결제혜택

- 카드/간편결제 혜택을 확인하세요 ?

- 배송안내

-

서울특별시 영등포구 은행로 11(여의도동, 일신빌딩)지역변경

- 해외배송 가능

- 최저가 보상

- 문화비소득공제 신청가능

관련분류

- -국내도서 > 어린이 > 1-2학년 > 1-2학년 그림/동화책 > 1-2학년 창작동화

이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

상품 이미지를 확대해서 볼 수 있습니다.

원본 이미지

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

상품 이미지를 확대해서 볼 수 있습니다.

원본 이미지

저자 소개 (2명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

회원리뷰 (56건) 회원리뷰 이동

한줄평 (65건) 한줄평 이동

어린이 독후감 (38건) 관련분류 이동

올해의 책 추천평 (3건) 올해의 책 추천평 이동

채널예스 관련기사 관련분류 새창 이동

배송/반품/교환 안내

배송 안내

| 배송 구분 |

예스24 배송

|

|---|---|

| 포장 안내 |

안전하고 정확한 포장을 위해 CCTV를 설치하여 운영하고 있습니다. 고객님께 배송되는 모든 상품을 CCTV로 녹화하고 있으며, 철저한 모니터링을 통해 작업 과정에 문제가 없도록 최선을 다 하겠습니다.

목적 : 안전한 포장 관리 |

반품/교환 안내

상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)

| 반품/교환 방법 |

|

|---|---|

| 반품/교환 가능기간 |

|

| 반품/교환 비용 |

|

| 반품/교환 불가사유 |

|

| 소비자 피해보상 |

|

| 환불 지연에 따른 배상 |

|

QR/바코드 검색

QR/바코드 검색

.jpg)

.jpg)